太极拳流传为武当派道士职业张三丰所作。据明史《方伎传》记述:“洪武(1368-1398)十七年明太祖诏三丰不赴。二十五年乃隐人云南省。建文年间完璞子访三丰于武当派,适从平越回归,相得甚欢。永乐四年侍念书士胡广奏曰:“三丰深安全通道法,拳技绝美。……”此说大概可靠。

张三丰辽东人,名全一,别名君宝。欣而伟,龟形鹤背、大耳圆目、须髯如戟。因观蛇鹤相争而得设计灵感,遂开创太极拳。之后,有山右王宗岳、温州市陈同洲、福清张松溪、河北省蒋发等一脉相传。后经至河南省陈家沟,再传到杨露禅。

清同治(1862-1874)年问,宗师杨露蝉担任于端王(载漪)府,专家教授太极拳。端王别称神力王,那时候执掌神机营,管理方法三旗事务管理。宗师另外任神机营主教练。端王待宗师甚厚,礼仪知识能加。多年以后,端王对宗师说:"小赵待师可以说甚厚,何无出色门人为己所用?”。宗师对端王说:“我已留意三位保卫,可传吾艺”。三人就是凌山(回族)、万春(汉人)、全佑(回族)。自此,端王命专从宗师拜师学艺,

手艺大进。…因受那时候;阶层意识限制,故宗师命三人拜他的儿子杨班侯从师。事实上三人的拳技全是杨露禅教的。经多年刻苦钻研,三人各有千秋,凌山善发劲、万春善雄浑、全佑善于柔滑。

宗师全佑老先生,性情外刚内柔,表面儒雅,处世好善乐施,无私助人为乐。曾于道上见有士兵,打商人,遂向前劝诫。但士兵配建孔武有力又见宗师儒雅,觉得可欺,则一言不合拳脚相加。但如蜻蜒撼树,陪地不了。宗师劝诫其不能欺侮老百姓,放其归去。但此士兵是御轿营的,他并不为此为诫,又纠合同营前去报仇,但仍不可其惩,自此深知宗师真实身份,并陪礼致歉,永记经验教训。

宗师全佑之孙吴鉴泉老先生(1870—1942)匡贯回族译音故姓吴刀,从小受父陶冶,喜武学,善射骑。对太极拳功底精工细作,对宗师的太极拳持续发展趋势、修润和丰富。使拳架更为标准,绵绵不绝,更合乎太极拳阳阴基础理论,特性更为显著。进而开创派系,建立了吴式太极拳,遍及大街小巷。

宗师吴鉴泉,原就职清王朝禁卫军护军营生活,宣统逊位后,由参谋总长荫昌荐于大总统黎元洪,任总督府护卫队师第十—一师传统武术军训教官。那时候知名人士如段芝贵、陆锦等皆随其学技。

一九一六年吴鉴泉与那时候传统武术名人杨少侯、杨澄甫、许禹生、纪子修、孙禄堂、刘恩绶、刘彩臣、张忠元、;;佟连吉、姜登撰、兴石如等创立北京体育讲习所,招生北京各种初中体育文化老师等六十余名。吴家第三代传承吴公仪、吴公藻昆仲即是该所第一届大学毕业生。学生成绩显著,深得北大校长蔡元培嘉许,报请国家教育部拨给新地址,扩张为北京市体育学校,通令各省市下派学生到京训炼,历时2年,毕业了回到省内出任传统武术老师,吴家太极拳遂普及化全国性。

北伐取得成功后,南京市创立中央国术馆,由李景林、张之江任的馆长。该馆历年武术考試皆聘吴鉴泉为评定委员会。

一九二八年,上海市政府、精武体育会、中法大学及那时候社会发展婉然黄金荣、杜月笙、张晓林、王晓籁等拨通北京市体育学校,聘用吴鉴泉南进教给太极拳,受从业者至众。那时候党国要人焦易堂、王用宾、熊式辉、彭养光、袁良、吴思预、谷正伦、诸辅成、陈布雷、章乃器等亦依次从其学拳。一九三三年,鉴泉太极拳社上海市区创立,一九三八年拳社自筹经费建武术馆,征求八仙桥青年会中国政府之愿意,在青年会楼房顶层盖上一层十楼,并起名叫“鉴泉厅”,为练功者出示了很好的练功、讨论和沟通交流的埸所,吴鉴泉任院长,其婿马岳梁任副社长。1942年宗师患尿毒症,因那时候上海沦陷,就医难,不幸逝世。

吴式太极拳第三代传承中,人才倍出。在其中榜首者,当数宗师吴公仪为先。宗师吴公仪(1900—1970),宗师吴鉴泉大儿子,天赋聪慧,勤谨难学,领悟力极高。弱冠即代父课堂教学。北京体育讲习所第一届大学毕业生。1924年受黄浦军校校领导蒋中正聘用,出任军事院校学员部及高级班太极拳军训教官。担任广东医学院体育系老师。从业人员有方鼎英、谭延阖、朱培德、陈嘉佑等名仕。1937年宗师在中国香港创立鉴泉太极拳支社,出任院长。1943年香港沦陷后回上海,出任鉴泉太极拳社院长,1948年重回中国香港复社。1954年宗师在澳門为公益慈善募款举行的“吴陈大比武”中,甫交锋另一方即鼻子中拳而出血过多,歇息请求超时,再因抬脚过膝进攻犯规,公正公布禁赛。从而宗师及吴氏太极拳名噪一时,国外团队竞相致函邀约。宗师命大儿子吴大揆于九龙开设支社。次子吴大齐、侄儿吴大新分赴马来西亚、首都吉隆坡、马尼拉等地开设支社。并于九龙佐敦道创建总社。此后,吴氏太极拳流行于东南亚地区并弘扬于国外。

宗师吴鉴泉次子吴公藻(190l—1985),家学渊源尤以基础理论渐长,经典著作甚多。自第一届北京体育讲习所毕业了,任国民革命军第十三军教练员。1929年于上海市精武体育会执教。1933年随吴稚辉等赴长沙市,在热烈欢迎大会上演出太极拳,举座称赞。获得省委书记何健赏识,晋升为湖南省武术训炼所军训教官兼省党部教习。1934年南京市中央国术馆举行第二届全国传统武术考試,宗师任安徽省教练员,成绩显著。1937年宗师南进中国香港,与兄吴公仪相互创建中国香港及澳門鉴泉太极拳社。1943年香港沦陷后归国。宗师一身经典著作甚多,80年宗师于七十八岁大龄,在中国香港出版发行“吴家太极拳”一书,堪为吴氏太极拳之经典书籍。

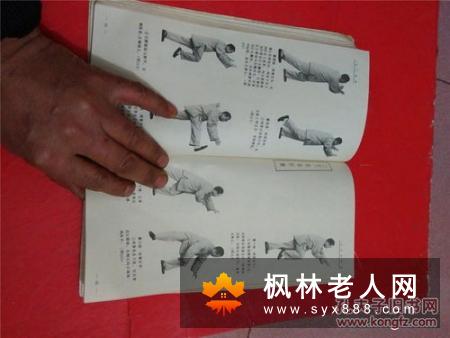

宗师吴英华(1907—17),泉公之长女,从小从父学太极拳,技能、资质证书、领悟力、均可与长兄吴公仪匹敌。宗师所练的拳架温和、大气、极为整齐。宗师泉公曾称赞:“英勇善战”。宗师十六岁应上海市西门子公司首席总裁邀约,赴上海市教拳,列任上海市鉴泉太极拳社副社长、院长。为弘杨吴氏太极拳做出优秀的奉献。1959年应因此宫邀约担任教练员,塑造很多优秀人才。数次参加中华人民共和国国务院举办的全国性传统武术工作报告。1978年上海市修复鉴泉太极拳社任院长,11年上海市人民政府晋升为上海文史馆馆员,同一年,被中国武术协会授以“中国武术协会殊荣委员会”头衔。1986年与马岳梁一起撰写《吴氏精简太极拳》也有《吴氏太极拳祥解》、《吴氏太极拳快拳》、《正宗吴式太极拳》等经典书籍。

宗师马岳梁(190l—18)满族人,早前毕业于北京市协和医科大学,就职于同济医院。青年人时爱好传统武术,因与宗师吴鉴泉具世谊,鉴泉公谓:“传统武术重在专一,若弃所教而从余,当以技援汝。”此遂从宗师专研太极拳。1928年应上海市中山医学院颜福庆校长邀约,来沪任职于中山医院。并帮助宗师鉴泉公专家教授太极拳。在将近七十余年的课堂教学职业生涯中,列任上海市鉴泉太极拳社副社长、院长之职。中国抗战期因不肯出任汪伪政府要职,潜往四川,主要表现出民族气节和爱国主义精神。曾依次在四川、广西省等省专家教授太极拳。宗师马岳梁,一生为弘杨吴氏太极拳做出了巨大贡献。在耄耋之年,远赴法国,散播吴氏太极拳。后又至英国、加拿大(与吴英华同行业)开展浏览。经典著作有《吴鉴泉氏的太极拳》、《太极难解》、《吴氏太极拳快拳》等。11年被上海市人民政府晋升为上海市文史馆馆员。同一年被中国武术协会授于“中国武术协会殊荣委员会”头衔。十五年为中国武术协会、国家体委传统武术健身运动管理处授于“中华民族江湖百杰”光荣称号。

除此之外,与所述几个宗师并称的也有赵寿村、徐致一、吴耀宗、马普安等名人,在承上启下、著书立说、承继和弘杨吴氏太极拳中都做出了非凡的奉献。

在吴氏太极拳第四代中有吴大揆、吴大齐、吴大新、吴雁霞、郭少炯、马海龙、马江豹、马江熊、马江麟等。她们对中国和国外发扬吴氏太极拳均做出了突显的奉献。惜吴大揆、吴大齐等早逝。现吴雁霞在中国香港鉴泉太极拳总社任院长。

吴雁霞,女,1933年出世,满族人,宗师吴公仪之女。幼从父学习培训太极拳,天赋聪明,对吴式太极拳有很深功底。长期性帮助父、兄(吴大齐)管理方法社务,16年继任院长职位。

马江豹,宗师吴英华之三子,在欧州主持人社务。

吴氏太极拳第五代中有吴公仪之孙吴光宇在澳大利亚主持人社务。

16年吴氏太极拳在澳大利亚举办全球沟通交流交流会,;盛况空前。不难看出,吴氏太极拳目;前在欧美均有很多发烧友。在发扬我国中华武术文化艺术和惠及社会发展,吴氏太极拳均起了带头作用。

上海市鉴泉太极拳社新任院长为吴英华、马岳梁之大儿子马海龙老先生。杨厚铨老先生任理事长,钟祯福、季蓓、周利明任副理事长。上海市鉴泉太极拳社服务宗旨是发扬我国中华武术文化艺术和吴氏太极拳,塑造和铸就一代新人,并衷心祝愿和全球喜好吴氏太极拳的同道们取得联系,共同奋斗。